Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Widerstand der katholischen Kirche?

Die Geschichte der katholischen Kirche und der Katholiken im „Dritten Reich“ gehört bis heute zu den am meisten umstrittenen Fragen der NS-Geschichte.[1] Obwohl Historiker, aber auch Schriftsteller und Journalisten nunmehr seit Jahrzehnten darüber streiten, ist eine Annäherung der Positionen nicht in Sicht. Im Gegenteil: In kaum einer Frage klaffen die Meinungen noch immer so weit auseinander wie in dieser.

Die Frage, ob die katholische Kirche Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet habe, lässt sich nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Vielmehr weist die Geschichte der deutschen Katholiken 1933−1945 die gesamte Bandbreite möglicher Verhaltensweisen auf, von Beispielen aktiven Widerstands über viele Formen des Mitläufertums bis hin zu gravierenden Fehlern und Versäumnissen. Ebenso uneinheitlich und oftmals widersprüchlich war auch die Politik des Regimes gegenüber der Kirche.

Im Folgenden soll das ambivalente Verhältnis zwischen katholischer Kirche und NS-Regime erläutert werden, wobei der Blick besonders auf Kirche und Katholiken im Rheinland, insbesondere im Erzbistum Köln gerichtet wird. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Jahre des Zweiten Weltkriegs, die lange Zeit in der Forschung und in der öffentlichen Debatte weitaus weniger Aufmerksamkeit fanden als die Friedensjahre des „Dritten Reiches“.

2. Katholische Kirche und Katholiken

Wenn von der Geschichte der katholischen Kirche im „Dritten Reich“ die Rede ist, muss zunächst geklärt werden, wer damit eigentlich gemeint ist. Zu unterscheiden ist zwischen der Amtskirche einerseits und den katholischen Laien, dem Kirchenvolk, andererseits. Oberste Repräsentanten der katholischen Kirche in Deutschland waren die Bischöfe der damals knapp 30 deutschen Diözesen. Doch damit ist die katholische Kirche nur zum Teil beschrieben: Kirche wird erst durch das Kirchenvolk, also die Masse der Katholiken, zu dem, was sie ist. Am Vorabend des „Dritten Reiches“ gehörte rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung der katholischen Kirche an.

Die Kirche im Deutschland der 1920er und 1930er Jahre ist nicht denkbar ohne ihre vielfältigen Gliederungen, Verbände und Organisationen, die in unterschiedlich starker Abhängigkeit von der Amtskirche agierten. Dazu gehörten Jugendverbände ebenso wie Arbeitervereine und die katholischen Verbände der verschiedenen Berufsgruppen, Männer- und Frauenverbände, katholische Sportvereine und viele weitere mehr. „Von der Wiege bis zur Bahre“, so die Idealvorstellung, wurden die katholischen Gläubigen von ihrer Kirche begleitet, und das nicht nur im Sonntagsgottesdienst, sondern im alltäglichen Leben.

Kirche und Staat waren in Deutschland nicht strikt getrennt. Schnittstellen bestanden zum Beispiel in den katholischen Schulen und auch in der Militärseelsorge. Hinzu kam noch der „politische Arm“ der katholischen Kirche, die Zentrumspartei, in der neben Laien auch viele Geistliche vertreten waren („politische Prälaten“). Die katholische Kirche war nicht nur eine religiöse, sondern auch eine gesellschaftliche Organisation und als Volkskirche an vielen Stellen im Staat präsent. Als mächtige gesellschaftliche und keineswegs nur als religiöse Organisation wurde sie auch von der nationalsozialistischen Regierung wahrgenommen und als weltanschaulicher Gegner gefürchtet und bekämpft.

3. Amtskirche im nationalsozialistischen Deutschland: Die deutschen Bischöfe 1933−1945

Die deutschen Bischöfe in den Jahren 1933 bis 1945 waren eine relativ heterogene, nicht immer geschlossen agierende Gruppe. Die Fuldaer Bischofskonferenz war keine starke, straff strukturierte Institution. Organisatorisch steckte sie noch in den Kinderschuhen: Ein gemeinsames Sekretariat gab es noch nicht, und die Kommunikationsstrukturen zwischen den Bischöfen waren noch sehr unregelmäßig. Als regelmäßige Versammlung aller deutschen Bischöfe war die Fuldaer Bischofskonferenz 1933 eine Neuheit. Daneben bestanden weiterhin regionale Bischofskonferenzen wie vor allem die Freisinger Bischofskonferenz als Versammlung der bayerischen Bischöfe. Die Fuldaer Konferenz konnte keine Beschlüsse fassen, die für alle Bischöfe bindend waren, vielmehr war die katholische Kirche noch sehr stark nach einzelnen Diözesen strukturiert.

Den Vorsitz der Bischofskonferenz führte seit 1919 der Breslauer Kardinal Adolf Bertram (1859−1945, Fürstbischof von Breslau 1914-1945), 1933 bereits 74 Jahre alt und noch ganz in der Tradition des Kulturkampfes im 19. Jahrhundert stehend. Sein Hauptaugenmerk galt der Seelsorge: Sie zu sichern, war sein ganzes Bestreben auch in den Jahren 1933 bis 1945. In der Auseinandersetzung mit der NS-Regierung setzte er bis zum Schluss auf eine Politik der „Eingaben“, das heißt schriftlicher Äußerungen, von der die Öffentlichkeit nichts erfuhr und die auch meistens wirkungslos blieben. Bertram blieb zu sehr seiner traditionellen Vorstellung von rechtmäßigen Beziehungen zwischen Kirche und Staat verhaftet, um zu erkennen, dass gegenüber der NS-Regierung eine andere Vorgehensweise nötig gewesen wäre.

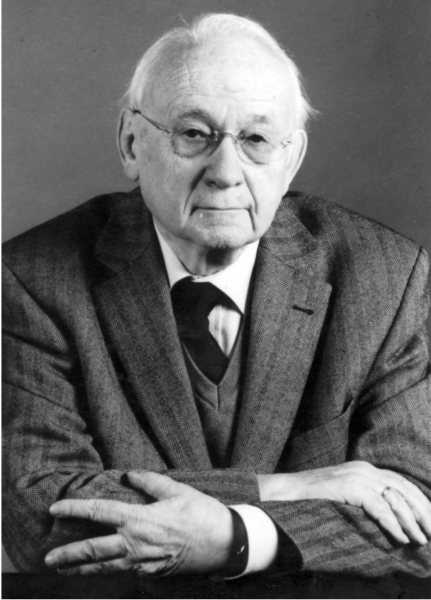

Adolf Kardinal Bertram, Porträtfoto. (Bistumsarchiv Hildesheim)

Eine andere Linie vertrat der Berliner Bischof Konrad Graf von Preysing (1880−1950, Bischof von Berlin 1935-1950), der mehr als 20 Jahre jünger war als Bertram. Er setzte sich seit 1937 für einen öffentlichen Protest der Bischöfe ein, als die Menschenrechtsverletzungen der Regierung unübersehbar geworden waren, konnte sich aber innerhalb der Bischofskonferenz nicht durchsetzen. An den Meinungsverschiedenheiten zwischen Preysing und Bertram wäre die Konferenz 1940 beinahe auseinander gebrochen.

4. Katholische Kirche im Rheinland

Die Erzdiözese Köln war – gemessen an der Zahl der Katholiken – mit Abstand die größte deutsche Diözese. 2,5 Millionen Katholiken lebten dort und machten fast 60 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. An der Spitze des Bistums stand seit 1920 Erzbischof Karl Joseph Schulte. Schulte, geboren 1871 im Sauerland und seit seiner Schulzeit aufgewachsen in der Industriestadt Essen, war 1910 zunächst Bischof von Paderborn geworden, bevor er zehn Jahre später nach Köln transferiert wurde. Geprägt durch seine Essener Zeit, sah Schulte einen seiner Arbeitsschwerpunkte auf dem Gebiet der Soziallehre. Mit allgemein-politischen Fragen befasste er sich nur notgedrungen. Nur ungern sah er sich als Kölner Erzbischof mit den großen Konflikten der Weimarer Schulpolitik und der Rheinlandfrage konfrontiert.

Konrad Kardinal Graf von Preysing, Porträtfoto. (KNA-Bild)

Auch angesichts des Nationalsozialismus blieb Schulte sehr − oftmals allzu sehr − zurückhaltend. Obwohl unerschütterlich in seinen Glaubensgrundsätzen, versuchte er die Auseinandersetzung auf das rein religiöse Gebiet zu beschränken, auch als längst unübersehbar geworden war, dass die Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten weit mehr war als ein religiöser Konflikt. Der Eingabenpolitik von Kardinal Bertram sah Schulte sich deutlich mehr verbunden als den auf Konfrontation gerichteten Absichten eines Preysing.

Trotzdem entwickelte sich die Erzdiözese Köln zu einem Zentrum der weltanschaulichen Auseinandersetzung. Am 5.3.1931 gab es eine gemeinsame Kundgebung der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz gegen den Nationalsozialismus. Die NS-Ideologie, so heißt es darin, sei „mit der katholischen Lehre nicht vereinbar“, vor allem nicht die „Rassenreligion“ der Nationalsozialisten.[2] 1934 wurde in Köln die „Abwehrstelle“ gegen christentumsfeindliche Propaganda gegründet und Domvikar Joseph Teusch (1902−1976) zu ihrem Leiter ernannt. Er verfasste zahlreiche Broschüren, in denen er sich mit der NS-Weltanschauung auseinander setzte und die Bevölkerung über deren christentumsfeindlichen Charakter aufklärte.

Einen wesentlichen Anlass zur Einrichtung der Abwehrstelle hatte die Ernennung Alfred Rosenbergs (1893-1946) zum „Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP“ im Januar 1934 geliefert. Der als „NS-Chefideologe“ bekannte Rosenberg hatte schon 1930 eine extrem kirchen- und christentumsfeindliche Schrift mit dem Titel „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ veröffentlicht, die auf Parteilehrgängen als Schulungsmaterial verwendet wurde. Die Kölner Abwehrstelle stand unter ständiger Beobachtung der Gestapo und des SD, und auch das Kölner Generalvikariat wurde in den 1930er Jahren zweimal von der Gestapo durchsucht und umfangreiches Aktenmaterial sichergestellt. Allzu sehr jedoch blieben Schultes Bemühungen auf diese eher theoretische Form der Auseinandersetzung beschränkt.

Erzbischof Karl Joseph Schulte starb kurz vor seinem 70. Geburtstag nach einem Fliegerangriff auf Köln in der Nacht zum 11.3.1941. Es dauerte ein Jahr, bis am 7.3.1942 sein Nachfolger Josef Frings vom Metropolitankapitel gewählt wurde. Am 21.6.1942 wurde er schließlich durch den Apostolischen Nuntius beim Deutschen Reich, Cesare Orsenigo (1873-1946, Nuntius in Deutschland 1930-1945) geweiht. Frings war in mancher Hinsicht das Gegenteil seines Vorgängers. Er ist bis heute bekannt für seine Volksnähe und die große Beliebtheit, die er sich vor allem in der Notzeit der Nachkriegsjahre erwarb. Populär wurde zum Beispiel die Redensart vom „fringsen gehen“ als Umschreibung für den Kohlenklau. Auch in der Auseinandersetzung mit der NS-Regierung agierte Frings mutiger als sein Vorgänger und nahm in seinen Hirtenbriefen und anderen Äußerungen offen Stellung gegen die NS-Ideologie und -Politik. Um in der Auseinandersetzung zwischen Kirche und NS-Regime noch spürbaren Einfluss ausüben zu können, kam Frings aber zu spät. Der Alltag war immer stärker von den Kriegsereignissen geprägt: 1943 wurden der Dom und das Generalvikariat bei einem Bombenangriff stark beschädigt. Auch der Bischofssitz wurde dreimal von Bomben getroffen. Frings musste Köln schließlich verlassen und blieb bis zum Ende des Krieges in Honnef (heute Stadt Bad Honnef).

5. Kirche und Regime

Die heutige, rückblickende Sicht auf die Geschichte der katholischen Kirche im „Dritten Reich“ deckt sich nicht immer mit der Sichtweise der Zeitgenossen. Vor allem die Wahrnehmung durch das NS-Regime war eine ganz andere als die bislang geschilderte. Für die NS-Machthaber war die katholische Kirche ein starker Gegner, den es zu bekämpfen galt. Sie malten sich ihr Feindbild in den düstersten Farben aus, und zu Gegnern wurden die Katholiken nicht erst durch aktive Kritik oder gar Widerstand gegen das „Dritte Reich“, sondern bereits durch ihre Eigenschaft als Katholiken. Die Kirche war ein weltanschaulicher Gegner. Für den NS-Staat aber war Weltanschauung alles – seine gesamte Politik und Herrschaft fußte darauf – und die Kirche deshalb ein gefährlicher Rivale. Das NS-Regime forderte die Herrschaft über den ganzen Menschen, die Katholiken aber huldigten in ihren Augen dem falschen Herrn.

Karl Joseph Kardinal Schulte, Porträtfoto. (Historisches Archiv des Erzbistums Köln)

Dabei war die nationalsozialistische Sicht auf die katholische Kirche nicht frei von Widersprüchen: Nahm sie die Kirche einerseits als Gegner wahr, konnte andererseits ihr Konzept der Volksgemeinschaft nicht aufgehen, wenn ein Drittel der Gesamtbevölkerung – eben der katholische Bevölkerungsanteil – nicht dazugehörte. So sahen sich die Katholiken einerseits Verfolgungsmaßnahmen des Regimes ausgesetzt, andererseits war die Regierung auf die Unterstützung auch des katholischen Bevölkerungsdrittels angewiesen. Die Strategie der Regierung schwankte zwischen Nadelstichen, vorübergehenden Phasen des Waffenstillstands und verschärften Verfolgungsmaßnahmen.

Diese Widersprüchlichkeit in der Kirchenpolitik der Nationalsozialisten war einer der Gründe dafür, dass die Kirche selbst sich ebenso widersprüchlich gegenüber dem Regime verhielt. Das Verhalten der katholischen Kirche im „Dritten Reich“ kann nicht beurteilt werden, ohne dass dabei die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten mit in den Blick genommen wird, und umgekehrt. Die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten wird oft als „polykratisch“ beschrieben, da viele verschiedene Personen sich dafür zuständig sahen. Dazu gehörte naturgemäß zunächst Adolf Hitler (1889-1945) selbst. Für ihn war das Christentum „der schwerste Schlag, der die Menschheit getroffen hat“, er verabscheute die „schwarze Minderwertigkeit“.[3] Schon früh wurde ihm bewusst, dass Religion sich nicht strikt von Politik trennen lasse, weshalb die Tätigkeit der katholischen Kirche für ihn immer auch politische Bedeutung hatte. In seiner Kirchenpolitik schwankte Hitler zwischen radikalen Kampfansagen und taktischer Zurückhaltung, etwa während der Olympischen Spiele in Berlin 1936 und auch während des Krieges. Langfristig stand das Ziel für ihn jedoch eindeutig fest: Ich behalte mir persönlich die Abrechnung mit den Kirchen nach Kriegsende vor, erklärte er 1942.[4]

Hans Kerrl, Reichminister für die kirchlichen Angelegenheiten, 1938. (o.A.)

Die offizielle Zuständigkeit für die Kirchenpolitik lag bei einem eigens damit betrauten Reichsministerium unter der Leitung von Kirchenminister Hanns Kerrl (1887−1941). Kerrl vertrat eine eher gemäßigte Politik, war innerhalb der NS-Führungsriege aber eine viel zu schwache Figur, um wirklich entscheidenden Einfluss auf die Kirchenpolitik ausüben zu können. Zudem war er seit 1936 herzkrank. Hanns Kerrl starb 1941 und erhielt keinen Nachfolger mehr. Dafür sorgten vor allem diejenigen, die schon in den früheren Jahren eifrig bemüht gewesen waren, in das Ressort der Kirchenpolitik hineinzuregieren – auch darin zeigt sich, wie wichtig die Kirche den Nationalsozialisten als Gegner war. Besonders aktiv und besonders radikal agierten in der Kirchenpolitik vor allem Martin Bormann (1900-1945), der Leiter der Parteikanzlei, und Reichsführer-SS Heinrich Himmler (1900-1945). Bormanns Macht beruhte vor allem auf seiner Nähe zu Hitler. Er war so etwas wie „Hitlers Schatten“ (Joseph Wulf) und gab oft dessen Äußerungen nach außen hin weiter, so dass nicht immer klar ersichtlich ist, was tatsächlich Hitlers Aussagen sind und was Bormanns Interpretation derselben. Hitler beklagte sich hin und wieder über die allzu radikale Politik der „Parteiheißsporne“,[5] ließ sie aber die meiste Zeit gewähren.

Zu den „Heißspornen“ gehörte auch Heinrich Himmler, der als Reichsführer-SS nach und nach zu immer größerer Macht aufstieg und sich besonders in den Kriegsjahren ein ganzes „SS-Imperium“ aufbaute. Seit 1936 führte er den Titel „Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei“, wobei SS und politische Polizei, also Gestapo, personell und organisatorisch immer stärker miteinander verschmolzen. Himmler wurde so zum obersten Chef der Gegnerbekämpfung im „Dritten Reich“. Das Christentum war für ihn die größte Pest, die uns in der Geschichte anfallen konnte [6] – entsprechend radikale Verfolgungspläne hegte er. Zugleich empfand er aber auch tiefe Bewunderung, etwa für den Jesuitenorden, den er sogar zum Vorbild für seine SS nahm.

Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, 1942. (Bundesarchiv, Bild 183-S72707 / Friedrich Franz Bauer / CC-BY-SA 3.0)

Eine wesentliche Rolle für den konkreten Umgang mit Kirche und Katholiken im Alltag des „Dritten Reiches“ spielten schließlich die lokalen Verfolgungsorgane bis hin zu einzelnen Polizeibeamten. Durch eine Reihe von neueren Forschungen ist inzwischen bekannt, dass die Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten – nicht nur gegen die Kirche – teilweise geradezu zu einem Selbstläufer wurde. Vor allem in den späteren Jahren des „Dritten Reiches“ war die allgemeine politische Atmosphäre schon so sehr radikalisiert, dass es oftmals gar keiner konkreten Befehle „von oben“ mehr bedurfte, um Verfolgungsmaßnahmen in Gang zu bringen.

6. Das Jahr 1933

Weit vor dem 30.1.1933 hatten viele deutsche Bischöfe in Hirtenworten und Klerusbriefen vor dem Nationalsozialismus gewarnt, den sie für ebenso christentumsfeindlich hielten wie den Bolschewismus oder den Sozialismus. NSDAP-Wähler waren in der katholischen Bevölkerung bis zum Ende des „Dritten Reiches“ deutlich unterrepräsentiert, und auch die katholische Presse übte scharfe Kritik an der nationalsozialistischen Bewegung. Die Reichstagswahl vom 5.3.1933 brachte jedoch eine grundlegende Veränderung der Situation mit sich: Da Adolf Hitler nunmehr über eine parlamentarische Mehrheit verfügte, repräsentierte er fortan − scheinbar rechtmäßig − jene staatliche Obrigkeit, der die Kirche nach eigenem Verständnis Gehorsam schuldete.

Die Lage schien sich aus Sicht der Katholiken auch zunächst zu entspannen, da Hitler in seiner Regierungserklärung vom 23.3.1933 der Kirche eine Reihe von Zugeständnissen machte: Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen ihnen und den Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren; ihre Rechte sollen nicht angetastet werden, hieß es unter anderem in seiner Rede.[7]

Kardinal Bertram hatte es daraufhin allzu eilig, auch einige Vorbehalte der Katholiken dem Nationalsozialismus gegenüber aufzugeben, um auch weiterhin ein grundsätzlich positives Verhältnis zwischen Kirche und Staat zu ermöglichen. Nur fünf Tage nach Hitlers Regierungserklärung veröffentlichte Bertram seinerseits eine Erklärung, die nicht mit allen Bischofskollegen abgesprochen worden war, und bezeichnete darin eine Reihe der „allgemeinen Verbote und Warnungen“ vor dem Nationalsozialismus „nicht mehr als notwendig“, hielt jedoch eine Reihe anderer „Mahnungen“ weiterhin aufrecht.[8]

Längst nicht alle Katholiken waren mit diesem allzu raschen scheinbaren „Ausgleich“ mit der NS-Regierung einverstanden. Vor allem jene, die sich im Kampf gegen den Nationalsozialismus besonders engagiert waren – wie zum Beispiel die Mitglieder der Katholischen Arbeitervereine − waren tief enttäuscht, dass ihr Einsatz in der Erklärung nicht einmal gewürdigt wurde. Für andere wiederum bedeutete die Erklärung eine spürbare Entlastung, zum Beispiel für katholische Beamte, die sich in einem schwierigen Loyalitätskonflikt zwischen ihrer Verpflichtung gegenüber dem Staat und ihrer Bindung an die katholische Kirche befanden.

Die inneren Machtstrukturen des Regimes waren für die katholische Kirche nicht immer klar zu erkennen. Sie hielt sich daher an die offiziellen Zuständigkeiten und verhandelte mit der NS-Regierung in der gleichen Weise, wie sie es auch mit anderen Regierungen getan hätte. So folgte 1933 zunächst der Versuch, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat vertraglich zu regeln: Am 20.7.1933 wurde das Reichskonkordat unterzeichnet.

Die Vorbereitungen dazu hatten schon Jahre vorher begonnen. Konkordate waren der traditionelle Weg, um die freie Arbeit der Kirche in den Staaten der Welt zu sichern. Dafür zahlte sie in Deutschland 1933 freilich einen hohen Preis, nämlich die völlige Entpolitisierung des kirchlichen Wirkens. Sie gewann dafür jedoch für viele Jahre die Sicherung der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit und den Fortbestand vieler kirchlicher Einrichtungen. Außerdem bildete das Konkordat die Voraussetzung dafür, dass die Kirche Maßnahmen des Regimes immer wieder als Vertragsverstöße und Unrechtsmaßnahmen anprangern konnte. Erzbischof Schulte übrigens gehörte nicht zu den Vorkämpfern des Konkordats. Dennoch zeigte er sich nach dem Vertragsabschluss erleichtert, dass eine neue Rechtsgrundlage für die Beziehungen zwischen Staat und Kirche geschaffen war.

Während einerseits die Konkordatsverhandlungen mit der Regierung liefen und die Kirche versuchte, ihr Verhältnis zum Staat neu zu ordnen, kam es andererseits zeitgleich zu ersten Angriffen gegen die katholische Kirche, die für die Zukunft nichts Gutes verhießen. So wurden zum Beispiel katholische Beamte unter durchsichtigen Vorwänden aus dem Amt gedrängt – ein prominentes Beispiel war der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, dessen Absetzung schon am 13.3.1933 bekannt gegeben wurde. Ihm wurden Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen – Vorwürfe, die nie bestätigt werden konnten. Bald wurden auch die ersten Priester in Konzentrationslager eingewiesen und dort misshandelt.

Martin Bormann, Reichsleiter des NSDAP, Leiter der Aprteikanzlei, Stellvertreter des Führers, 1934. (Bundesarchiv, Bild 183-R14128A / CC-BY-SA 3.0)

Ein Zwischenfazit: Schon 1933 finden sich fast alle Facetten des Verhältnisses zwischen Kirche und Nationalsozialismus: eindeutige, auch öffentliche Ablehnung, dann aber auch vorschnelles Einlenken und Akzeptanz der neuen Regierung, Verhandlungsbereitschaft und die erste Welle der Kirchenverfolgung.

7. Katholische Kirche unter totalitärer Herrschaft 1934−1939

Viele Hoffnungen, die die katholische Kirche an das Reichskonkordat von 1933 geknüpft hatte, wurden bald enttäuscht. Unter zahlreichen Verstößen gegen das Konkordat ergriff die NS-Regierung in den folgenden Jahren − die hier nur zusammenfassend behandelt werden sollen − zahlreiche Maßnahmen, die darauf abzielten, die Kirche aus ihrem öffentlichen Wirkungskreis zurückzudrängen. Sie büßte damit ihren Status als gesellschaftliche Institution mehr und mehr ein und wurde nach und nach auf ihren rein religiösen Tätigkeitsbereich reduziert.

Zu Schauplätzen der Auseinandersetzung wurden dabei unter anderem das katholische Vereinswesen, die kirchliche Presse und vor allem das Schulwesen. Bis 1935 war die katholische Tagespresse weitgehend verboten, nach 1937 konnten selbst die Bistumsblätter durch den systematischen Entzug von Papierzuteilungen kaum noch erscheinen. Trotz gegenteiliger Konkordatsbestimmungen wurden die katholischen Bekenntnisschulen nach und nach zugunsten von Gemeinschaftsschulen abgeschafft. Diese Maßnahmen wurden häufig durch Elternbefragungen kaschiert, die diese Entscheidungen zu rechtfertigen schienen, dabei aber mit so intensiver Propaganda und massiver Einschüchterung der Eltern einhergingen, dass ihre Ergebnisse kaum als tatsächliches Abbild der Elternmeinungen betrachtet werden können. Zugleich wurde das katholische Privatschulwesen durch Streichung staatlicher Zuschüsse und durch die Verweigerung ihrer Aufnahme in die „Reichsgemeinschaft deutscher Privatschulen“ bis 1939 systematisch bekämpft. Bis Ende der 1930er Jahre war auch der Religionsunterricht auf ein Minimum begrenzt worden und durfte nicht mehr von Geistlichen erteilt werden.

Auch das katholische Ordenswesen sah sich zunehmenden Angriffen ausgesetzt. In zwei groß angelegten Diffamierungskampagnen versuchte die Regierung ab Mitte der 1930er Jahre, die Orden in der katholischen Bevölkerung zu diskreditieren: Als 1935 bei Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze Verstöße von Ordensleuten gegen die verschärfte Devisengesetzgebung festgestellt wurden, lieferte dies den Anlass für eine ganze Welle von Prozessen gegen Priester und Ordensangehörige, denen Devisenvergehen zur Last gelegt wurden. Beinahe 100 Personen wurden schließlich verurteilt, darunter der Kölner Dominikaner-Provinzial Laurentius Siemer, dessen Urteil zunächst auf 15 Monate Haft, in der Berufungsverhandlung aber auf Freispruch lautete. Den Charakter von Schauprozessen nahmen die Devisenprozesse durch die gezielte Einflussnahme der Partei auf die Ermittlungen und insbesondere durch die intensive Propaganda in der NS-Presse an, die sie begleitete.

Die Devisenverfahren waren noch nicht ganz abgeschlossen, als bereits eine neue Prozesswelle gegen die Klöster anrollte: Die Sittlichkeitsprozesse, die mit Anzeigen gegen Mitglieder der Laienkongregation der Franziskanerbrüder in Waldbreitbach begannen. Dort war es wiederholt zu homosexuellen Handlungen gekommen. 31 Brüder wurden aus der Kongregation ausgeschlossen, und der zuständige Bischof Franz-Rudolf Bornewasser von Trier sah sich veranlasst, die Auflösung der Kongregation zu beantragen, die von der Religiosenkongregation 1937 beschlossen wurde. Ähnlich wie bei den Devisenprozessen kam es nach den Vorfällen in Waldbreitbach zu einer ganzen Serie von Ermittlungsverfahren gegen Priester und Ordensleute wegen Sittlichkeitsvergehen. Wiederum fiel die Bilanz der Prozesswelle ungleich nüchterner aus als die damit einhergehende NS-Propaganda. Durch gezielte Gegeninformation gelang es den Bischöfen zu verhindern, dass die Diffamierungskampagne die Katholiken insgesamt von den Orden entfremdete. Ausdrücklich distanzierten sie sich von den nachgewiesenen Vergehen einzelner Ordensleute, betrieben aber gleichzeitig Vorwärtsverteidigung gegen das Regime, indem sie die Zahlenverhältnisse zurechtrückten: Von allen Welt- und Ordensgeistlichen seien gerade 0,23 Prozent von den Sittlichkeitsprozessen betroffen, wobei die große Zahl derjenigen, die schließlich freigesprochen werden mussten – rund drei Viertel der Angeklagten – bereits mitgerechnet war. Von einem flächendeckenden moralischen Sumpf im katholischen Klerus konnte also keine Rede sein.

Neben den geschilderten Verfolgungsmaßnahmen und Behauptungsversuchen der katholischen Kirche kam es in den 1930er Jahren auch zu einer Reihe von Versäumnissen, die gegen eine These vom katholischen Widerstand sprechen. An erster Stelle steht hier das Verhältnis der katholischen Kirche zu den vom Regime verfolgten Juden: Bereits nach den ersten „Juden-Boykotten“ im Frühjahr 1933 war ein öffentlicher Protest seitens der Kirche ausgeblieben, und auch die Nürnberger Rassegesetze von 1935 riefen die Bischöfe nicht auf den Plan. Selbst nach der Reichspogromnacht im November 1938 kam es nur vereinzelt, zum Beispiel durch den Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg (1875-1943), zu Interventionen oder Solidaritätsaktionen durch katholische Geistliche.

Äußerst empfindlich reagierte die Regierung dagegen im Jahr 1937 auf die Veröffentlichung der Enzyklika „Mit brennender Sorge“, in der Papst Pius XI. (Pontifikat 1922-1937) die Rechtsbrüche des nationalsozialistischen Regimes anprangerte und auch die NS-Rassenlehre offen verurteilte. Viele katholische Priester, die die Enzyklika verbotenerweise in Deutschland verbreitet hatten, sahen sich in der Folgezeit Repressalien der Geheimen Staatspolizei ausgesetzt.

KZ-Einweisungen und Strafen von Priestern 1933-1945.

8. Katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg

Der Krieg änderte die Rahmenbedingungen sowohl für die NS-Kirchenpolitik als auch für das Verhalten der Kirche gegenüber dem Regime. Während man sich bislang mit der Politik einer Regierung auseinander gesetzt hatte, stand nunmehr das Schicksal des Deutschen Reiches auf dem Spiel. Es ging nicht mehr um eine politische Richtung, sondern um den Staat als solchen. Zum Kriegsbeginn im September 1939 gab es keine gemeinsame Äußerung der deutschen Bischöfe. Viele von ihnen äußerten sich jedoch einzeln mit jeweils ähnlich lautenden Aufrufen. Bewährung, Pflichterfüllung und Opferbereitschaft waren die wichtigsten Stichwörter. Es gab keine Kriegsbegeisterung wie 1914, aber der Krieg wurde auch nicht in Frage gestellt. Der Grund dafür lag vor allem im Selbstverständnis der Bischöfe. Zu politischen Stellungnahmen sahen sie sich weder aufgerufen noch in der Lage. Wenn sie über den Krieg sprachen, dann taten sie das nicht unter außenpolitischen, sondern unter religiösen Gesichtspunkten.

Der Krieg wurde interpretiert als göttliches Strafgericht und gottgewollte Bewährungsprobe. Dieses traditionelle theologische Deutungsmuster hatte auch der Erste Weltkrieg nicht entscheidend verändern können. Den Krieg öffentlich in Zweifel zu ziehen, lag außerhalb der Vorstellungskraft der Bischöfe. Deshalb beteiligten sich die deutschen Katholiken am Zweiten Weltkrieg genauso wie fast alle anderen Deutschen. Die katholische Kirche sah ihren Platz inmitten der mobilisierten deutschen Gesellschaft. Davon betroffen waren nicht nur die Millionen von Gläubigen, die als Soldaten zur Wehrmacht eingezogen wurden, sondern auch die Kirche in der Heimat: Mehrere tausend kirchliche und klösterliche Einrichtungen wurden für Kriegszwecke in Anspruch genommen, zum Beispiel als Lazarette, etwa zwei Drittel aller Ordensfrauen erfüllten kriegswichtige Aufgaben, vor allem in der Krankenpflege.

Neben einer selbstverständlichen Staatstreue spielte für viele Katholiken noch ein weiterer Aspekt eine wichtige Rolle, wenn es darum ging, in der Herausforderung des Krieges zu bestehen: Sie hofften auf einen „Burgfrieden“ zwischen der NS-Regierung und der katholischen Kirche, ähnlich wie Kaiser Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918) ihn 1914 mit den Sozialisten verkündet hatte. In der Bewährungsprobe des Krieges hofften diesmal die Katholiken, ihre Treue zum Vaterland unter Beweis stellen zu können. Der erhoffte „Burgfrieden“ blieb jedoch aus. Zwar ist der Begriff in der älteren Literatur gelegentlich zu finden, doch inzwischen ist bekannt, dass es sich dabei nur um eine enttäuschte Hoffnung der Bischöfe und um eine nachträgliche Schutzbehauptung der Täter handelte (Ernst Kaltenbrunner (1903-1946) vor dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg). Tatsächlich wurde die Verfolgung der Kirche in den Kriegsjahren noch erheblich verschärft. Die Zahl der in Konzentrationslagern internierten katholischen Priester erreichte 1941 ihren Höhepunkt.

In der Situation des Krieges verstärkte sich noch die Widersprüchlichkeit im Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Einerseits war die Regierung für ihre Kriegführung auf die Unterstützung der Katholiken angewiesen, und die Katholiken waren auch bereit, diese Unterstützung zu leisten, freilich ohne dabei zugleich die NS-Ideologie zu unterstützen. Andererseits verschärfte die NS-Regierung in den Kriegsjahren die Verfolgung ihrer politischen Gegner und somit auch die Maßnahmen gegen die katholische Kirche.

Hitler kümmerte sich im Verlauf des Krieges mehr und mehr um das äußere Kriegsgeschehen und immer weniger um innenpolitische Auseinandersetzungen – umso leichteres Spiel hatten deshalb die radikalen Kirchenkämpfer wie Bormann und Himmler. Immer häufiger verhallten Hitlers Mahnungen, während des Krieges in kirchenpolitischer Hinsicht Ruhe zu bewahren, scheinbar ungehört. Der Krieg lieferte eine Reihe von willkommenen Vorwänden, um alte Ziele der NS-Kirchenpolitik in die Tat umzusetzen: Die Ausnahmesituation des Krieges wurde gezielt ausgenutzt, um Maßnahmen gegen die Kirche durchzuführen, die dann vor der Öffentlichkeit mit dem Hinweis auf den Krieg gerechtfertigt werden konnten: Das Verbot kirchlicher Zeitungen wurde mit der Papierknappheit begründet; aufgrund der zunehmenden Fliegerangriffe durften vor 10 Uhr am Morgen keine Gottesdienste stattfinden, damit die Leute ausreichend Schlaf bekamen; um der Wehrmacht ausreichend Metall für die Herstellung militärischer Geräte zu liefern, wurden Kirchenglocken eingeschmolzen.

9. Der Klostersturm

Die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten funktionierte während des Krieges also häufig nach dem Prinzip „Gelegenheit macht Diebe“. Ein Beispiel dafür ist auch der so genannte „Klostersturm“. Im Rahmen dieser Aktion wurden 1940 und 1941 Hunderte von Klöstern und Ordensniederlassungen unter fadenscheinigen Vorwänden aufgelöst und die Bewohner vertrieben. Die katholischen Orden galten den Nationalsozialisten als so etwas wie radikale Kampfzellen der katholischen Kirche. Deshalb zählte die Bekämpfung der Klöster von jeher zu den Zielen der NS-Kirchenpolitik. In den ersten Jahren hatte es aber noch an einem Konzept gefehlt, wirksam gegen sie vorzugehen. Die Prozesswellen der 1930er Jahre, die Devisen- und die Sittlichkeitsprozesse, hatten nicht den gewünschten Erfolg gehabt.

Der Krieg lieferte nun günstige Umstände, um auf Klostergebäude und ähnliche Einrichtungen zuzugreifen. Im Rahmen einer großen Umsiedlungsaktion unter dem Namen „Heim ins Reich“ wurde von 1939 an rund eine halbe Million so genannter „Volksdeutscher“, also deutschstämmige Personen aus Ost- und Südosteuropa, nach Deutschland umgesiedelt, und dafür wurden Übergangslager benötigt. Dazu wurden ganz gezielt Klostergebäude beschlagnahmt, um unter diesem Vorwand die Ordensleute vertreiben und die Klostergemeinschaften auflösen zu können. Oft wurden die Gebäude dann zu ganz anderen Zwecken genutzt. Als ähnlicher Vorwand diente oft der Bedarf an Räumen für Lazarette.

Eine zweite Beschlagnahmewelle fand im Frühjahr und Sommer 1941 statt. Diesmal wurden keine „kriegsbedingten Notwendigkeiten“ oder „Reichsaufgaben“ mehr angeführt, um die Maßnahmen zu kaschieren. Der Klostersturm hatte sich gewissermaßen bereits verselbstständigt, wozu auch die lokalen Polizeibeamten maßgeblich beitrugen. Nun reichte der Hinweis auf das angeblich „staatsabträgliche“ Verhalten der Ordensleute als formale Begründung für die Beschlagnahme und Enteignung der Klöster − oftmals ungeachtet der Tatsache, dass in den Gebäuden zum Beispiel Wehrmachtlazarette betrieben wurden und von „staatsabträglichem Verhalten“ also keine Rede sein konnte.

Von dieser zweiten, verschärften Phase des Klostersturms war das Erzbistum Köln mit seiner reichen Klosterlandschaft in besonderer Weise betroffen. Innerhalb von rund vier Monaten – von April bis Juli 1941 – fielen 18 Ordenshäuser, das Priesterseminar in Bensberg (heute Stadt Bergisch Gladbach) und auch das Exerzitienheim in Altenberg (Gemeinde Odenthal) dem Klostersturm zum Opfer. Betroffen waren insbesondere große, bekannte Klöster, was in der Bevölkerung den Eindruck erweckte, das gesamte Ordenswesen stehe kurz vor der Vernichtung.

Das Benediktinerkloster auf dem Siegburger Michaelsberg, die Dominikanerklöster in Köln und Walberberg (heute Stadt Bornheim), die Redemptoristenklöster in Hennef und Bonn, das Kloster der Väter vom Heiligen Geist in Knechtsteden (Stadt Dormagen) und mehrere Niederlassungen der Jesuiten wurden zu Opfern des Klostersturms. Auch Frauenklöster blieben nicht verschont: Es traf die Karmeliterinnen von Pützchen (heute Stadt Bonn) ebenso wie die Benediktinerinnen von Bonn-Endenich. Das Endenicher Kloster gelangte in den folgenden Jahren zu besonders trauriger Berühmtheit, denn es wurde nach der Vertreibung der Schwestern als Internierungslager für Bonner Juden genutzt. Zwischen Juni 1941 und Juli 1942 wurden mehr als 470 jüdische Bürger dort festgehalten und teilweise zu schwerer Arbeit gezwungen, bevor sie nach Theresienstadt deportiert wurden.

Die Beschlagnahmen der Klöster liefen in der Regel so ab, dass eines Tages unangemeldet mehrere Gestapo-Beamte vor der Tür standen und das jeweilige Haus für beschlagnahmt erklärten. In den meisten Fällen mussten die Bewohner die Gebäude innerhalb weniger Stunden oder Tage verlassen, in der Regel wurden sie auch aus dem Rheinland ausgewiesen. Die Beschlagnahmen erfolgten als reiner Gewaltakt: Die Beamten konnten weder schriftliche Verfügungen vorlegen noch Gründe für die Maßnahme nennen, wenn überhaupt, beriefen sie sich auf „Wunsch und Willen des Führers“ oder pauschal auf die angeblich staatsfeindliche Tätigkeit der Ordensleute.

Da die Auflösung der Klöster keineswegs bei „Nacht und Nebel“, sondern vielmehr am helllichten Tag stattfand, konnte sie der benachbarten Bevölkerung nicht verborgen bleiben. So kam es zum Beispiel in Bonn und Hennef zu öffentlichen Protesten gegen die Maßnahmen. Größere Menschenmengen versammelten sich vor den Klöstern und protestierten gegen die Vertreibung der Ordensleute. Solche öffentlichen Unmutsäußerungen konnten für das NS-Regime sehr gefährlich werden. Die Beschlagnahmewelle endete schließlich nach den berühmten drei Predigten des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen (1878−1946, Bischof von Münster 1933-1946) im Juli und August 1941. Darin protestierte der Bischof öffentlich sowohl gegen die Krankenmorde, die das Regime unter dem Decknamen der „Euthanasie“ verübte, als auch gegen den Klostersturm. Die Predigttexte kursierten bald in unzähligen Kopien in ganz Deutschland. Unmittelbar nach der zweiten Predigt gab Hitler den Befehl, die Beschlagnahmen der Klöster einzustellen.

Das Erzbistum Köln wurde übrigens gerade in der bischofslosen Zeit zwischen Schulte und Frings vom Klostersturm getroffen. Dieser Umstand machte es der Kirche umso schwerer, gegen die Unrechtsmaßnahmen vorzugehen.

10. Partizipation und Opposition: Zwangsarbeiter in katholischen Einrichtungen

Die Kirchenverfolgung war die eine Seite; auf der anderen Seite stand die Partizipation der katholischen Kirche an der deutschen Kriegsgesellschaft. Winfried Süß hat den Begriff der „antagonistischen Kooperationen“ geprägt, um die Ambivalenz im Verhältnis zwischen katholischer Kirche und NS-Regime in den Kriegsjahren zu beschreiben. Die Kirche beteiligte sich am Krieg an der Front und in der Heimat, stellte sich dabei aber zugleich quer gegen die NS-Rasseideologie. Dies soll am Beispiel der Beschäftigung von Zwangsarbeitern in katholischen Einrichtungen erläutert werden.

Vertreibung der Steyler Patres aus dem Missionshaus St. Augustin, 4. August 1941. (Steyler Missionare, Missionshaus St. Augustin)

Im Jahr 2000 gab es eine Reihe von schockierenden Medienberichten über die massenhafte Beschäftigung ausländischer Zwangsarbeiter auch in katholischen Einrichtungen. Daraufhin ist diese Frage in einem umfangreichen Forschungsprojekt in allen deutschen Diözesen wissenschaftlich untersucht worden. Gemessen an den ersten Sensationsmeldungen erbrachten diese Recherchen eine bescheidene Zahl: Gegenüber geschätzten 13,5 Millionen Zwangsarbeitern im Deutschen Reich insgesamt konnten knapp 5.000 ausländische Zivilarbeiter sowie etwas mehr als 1.000 zwangsweise beschäftigte Kriegsgefangene in 776 katholischen Einrichtungen festgestellt werden, darunter auch mehr als 100 Einrichtungen im Erzbistum Köln (715 nachgewiesene Personen).[9] Zugleich muss allerdings von einer Dunkelziffer ausgegangen werden, weil nicht alle Fremdarbeiter in den Quellen nachweisbar sind.

Mehr als die Hälfte dieser Arbeiter, die überwiegend aus Polen, der Sowjetunion und der Ukraine stammten, war in der Landwirtschaft eingesetzt, ein weiteres Drittel ging hauswirtschaftlichen Tätigkeiten nach. Im Erzbistum Köln bildeten katholische Krankenhäuser das Haupteinsatzgebiet für die Fremdarbeiter. Dabei handelte es sich zum größten Teil um junge Ukrainerinnen und Russinnen.

Grundsätzlich war das Schicksal der Zwangsarbeiter in kirchlichen Einrichtungen erträglicher als das der Rüstungsarbeiter in der Industrie. Das lag allerdings nicht nur an der christlichen Einstellung der Arbeitgeber. Oftmals waren es ganz einfach die Art der Arbeit und das Wesen der jeweiligen Einrichtungen, die den Arbeitsalltag zum Beispiel in einer klösterlichen Landwirtschaft oder einem katholischen Krankenhaus leichter machten als in einem Rüstungsbetrieb. Trotzdem und trotz der relativ niedrigen Zahlen hat die katholische Kirche sicher keinen Grund, auf das Kapitel „Zwangsarbeiter“ stolz zu sein. An dem unrechtmäßigen Charakter der Zwangsarbeit kann kein Zweifel bestehen. Die kirchlichen Einrichtungen waren hier Teil der deutschen Kriegsgesellschaft. Oft waren sie in ihrer Arbeit durch das NS-Regime ohnehin schon stark eingeschränkt, und sie benötigten für die Fortführung ihrer Tätigkeiten Arbeitskräfte, an denen es im Krieg in Deutschland mangelte. Deshalb nahmen sie das Unrecht in Kauf, ausländische Arbeitskräfte zwangsweise zu beschäftigen. Und doch bestand ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Einsatz von Zwangsarbeitern in kirchlichen Einrichtungen und dem in staatlichen Betrieben: Das Prinzip der „Vernichtung durch Arbeit“ und der rassistische Hintergedanke der Zwangsarbeiterbeschäftigung – etwa die klare Hierarchie nach Herkunftsländern − war den kirchlichen Arbeitgebern fremd.

Teils aus praktischen, teils aus christlichen Motiven wurden Fremdarbeiter in kirchlichen Einrichtungen anders behandelt als in vielen staatlichen: Sie wurden nicht nach Herkunft getrennt untergebracht, sie brauchten sonntags in der Regel nicht zu arbeiten, christliche Ärzte und Krankenschwestern nahmen bei ihnen keine Schwangerschaftsabbrüche vor, und nicht zuletzt kümmerte sich die Kirche um die Seelsorge an den Fremdarbeitern. All diese Praktiken gewannen im Kontext der NS-Herrschaft politischen Charakter, denn sie widersprachen dem totalitären Herrschaftsanspruch des Regimes. Die Überwachungsorgane betrachteten vor allem die seelsorglichen Bemühungen sehr skeptisch „als Teil eines grundsätzlichen weltanschaulichen Entscheidungskampfes zwischen Staat und Kirche.“[10]

Ukrainische Zwangsarbeiterinnen und deutsche.

11. Katholische Militärseelsorge

Als weiteres Beispiel für „antagonistische Kooperationen“ kann die katholische Militärseelsorge angeführt werden. Die Wehrmachtseelsorge hatte bis zum Ende des Krieges Bestand.

Natürlich hätte die Kirche ihre Seelsorger aus der Wehrmacht zurückziehen können. Damit hätte sie aber die katholischen Soldaten der seelsorglichen Betreuung beraubt und sie vollends allein gelassen. Durch ihre Präsenz und die Vermittlung christlicher Glaubensinhalte konnten die katholischen Geistlichen im Krieg ein Gegengewicht zur NS-Ideologie bilden. Zusätzlich zur offiziellen Militärseelsorge leisteten viele Priestersoldaten – verbotenerweise – seelsorgliche Dienste sowohl an den deutschen Soldaten als auch an der Bevölkerung der besetzten Länder und handelten damit genau gegen die rassistische, auf Ausrottung angelegte Ideologie der NS-Machthaber. So blieb die katholische Militärseelsorge, obwohl Teil des Systems, zugleich ein Fremdkörper darin. Auch sie wurde von den staatlichen Überwachungsorganen übrigens äußerst argwöhnisch beäugt und kontrolliert – das Misstrauen zeigt, dass die politische Bedeutung dieses „Querdenkens“ dem Regime durchaus bewusst war und von ihm gefürchtet wurde.

12. Fazit

Als der Krieg und das „Dritte Reich“ zu Ende gingen, stand die Kirche − wenn auch mit vielen Verletzungen – noch immer aufrecht und in ihren Organisationsstrukturen weitgehend intakt da. Nach zwölf Jahren der Verfolgung unter einem totalitären, gewalttätigen Regime war das nicht wenig. Die Kirche war handlungsfähig geblieben und hatte sich – anders als die meisten anderen gesellschaftlichen Großgruppen – nicht gleichschalten lassen. Ein wesentliches Ziel hatten die Bischöfe tatsächlich erreicht: Sie hatten die Seelsorge gegen alle Hindernisse und Widerstände, wenn auch häufig unter starken Einschränkungen, aufrecht erhalten. Die Lehren, die sie verkündeten, waren nicht nationalsozialistisch unterwandert worden, sondern die Kirche war immer ein Fremdkörper im „Dritten Reich“ geblieben und hatte eine Art von „Gegen-Wirklichkeit“ geboten, die nicht braun gefärbt war. Der Preis dafür waren freilich auch Kompromisse mit dem Regime gewesen.

Wenn nun eine Antwort auf die Frage gesucht wird, ob die katholische Kirche Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hat oder nicht, ist vor allem zu fragen: Widerstand gegen was beziehungsweise für wen? Widerstand gegen ihre eigene Verfolgung hat die Kirche zweifellos und nicht ohne Erfolg und Verluste geleistet. Dies, die Aufrechterhaltung der kirchlichen Strukturen, war ihre klare Priorität. Deshalb gerieten oft jene Gruppen aus dem kirchlichen Blick, deren Verfolgung ungleich radikaler ausfiel, allen voran die Juden. Zu ihrer Rettung wären deutlich wirkungsvollere Protest- und Hilfsaktionen der katholischen Kirche wünschenswert gewesen. Es blieb zumeist bei verbalen Protesten und Rettungstaten einzelner Katholiken. Zu sehr war die Kirche insgesamt mit sich selbst beschäftigt, um hier zu tun, wozu sie moralisch verpflichtet gewesen wäre. Als ein Grund dafür kann vermutet werden, dass die Kirche ihre eigene Kraft tendenziell unterschätzte, die Kraft einer funktionierenden Massenorganisation inmitten eines totalitären Staates, ihre nach wie vor starke Öffentlichkeitswirkung. Aber dies zeigt sich im Rückblick zweifellos deutlicher als in der zeitgenössischen Perspektive derer, die in den Jahren des „Dritten Reiches“ Entscheidungen zu fällen hatten.

Literatur

Aus der sehr umfangreichen Literatur zur Geschichte der katholischen Kirche im „Dritten Reich“ sind hier nur einige zentrale Titel ausgewählt worden.

Brechenmacher, Thomas (Hg.), Das Reichskonkordat 1933. Forschungsstand, Kontroversen, Dokumente, Paderborn [u. a.] 2007.

Damberg, Wilhelm, Krieg, Theologie und Kriegserfahrung, in: Hummel, Karl-Joseph /Kösters, Christoph (Hg.), Kirchen im Krieg. Europa 1939−1945, Paderborn [u. a.], S. 203−215.

Dierker, Wolfgang, Himmlers Glaubenskrieger. Der Sicherheitsdienst der SS und seine Religionspolitik 1933−1941, Paderborn [u. a.] 2002.

Gruber, Hubert, Katholische Kirche und Nationalsozialismus 1930−1945. Ein Bericht in Quellen, Paderborn [u. a.] 2006.

Hehl, Ulrich von, Katholische Kirche und Nationalsozialismus im Erzbistum Köln 1933−1945, Mainz 1977.

Hehl, Ulrich von/Kösters, Christoph (Bearb.), Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische Erhebung, 2 Bände, 4. Auflage, Paderborn [u. a.] 1998.

Hürten, Heinz, Deutsche Katholiken 1918−1945, Paderborn [u. a.] 1992.

Hummel, Karl-Joseph/Kißener, Michael (Hg.), Die Katholiken und das Dritte Reich. Kontroversen und Debatten, Paderborn [u. a.] 2009.

Hummel, Karl-Joseph/Kösters, Christoph (Hg.), Kirchen im Krieg. Europa 1939−1945, Paderborn [u. a.] 2007.

Hummel, Karl-Joseph/Kösters, Christoph (Hg.), Zwangsarbeit und katholische Kirche 1939−1945. Eine Dokumentation, Paderborn [u. a.] 2008.

Kißener, Michael, Ist „Widerstand“ nicht „das richtige Wort“?, in: Hummel, Karl-Joseph/Kißener, Michael (Hg.), Die Katholiken und das Dritte Reich. Kontroversen und Debatten, Paderborn [u. a.] 2009, S. 167-178.

Kösters, Christoph/Ruff, Mark Edward (Hg.), Die katholische Kirche im Dritten Reich. Eine Einführung, Freiburg im Breisgau 2011.

Kreutzer, Heike, Das Reichskirchenministerium im Gefüge der nationalsozialistischen Herrschaft, Düsseldorf 2000.

Kuropka, Joachim (Hg.), Streitfall Galen. Studien und Dokumente, Münster 2007.

Mertens, Annette, Deutsche Katholiken im Zweiten Weltkrieg, in: Hummel, Karl-Joseph/Kißener, Michael (Hg.), Die Katholiken und das Dritte Reich. Kontroversen und Debatten, Paderborn [u. a.] 2009, S. 197−215.

Mertens, Annette, Himmlers Klostersturm. Der Angriff auf katholische Einrichtungen im Zweiten Weltkrieg und die Wiedergutmachung nach 1945, Paderborn [u. a.] 2006.

Mertens, Annette, Der „Klostersturm“ im Rheinland 1941/42, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 73 (2009), S. 205-225.

Ostermann, Anne, Zwangsarbeit im Erzbistum Köln. Kirchliche Einrichtungen und ausländische Zivilarbeiter während des Zweiten Weltkriegs, Siegburg 2011.

Strohm, Christoph, Die Kirchen im Dritten Reich, München 2011.

Süß, Dietmar, Nationalsozialistische Religionspolitik, in: Kösters, Christoph/Ruff, Mark Edward (Hg.), Die katholische Kirche im Dritten Reich, Freiburg im Breisgau 2011, S. 50−63.

Süß, Winfried, Antagonistische Kooperationen. Katholische Kirche und nationalsozialistisches Gesundheitswesen in den Kriegsjahren 1939−1945, in: Hummel, Karl-Joseph/Kösters, Christoph, Kirchen im Krieg, S. 317−341.

Trippen, Norbert, Josef Kardinal Frings (1887−1978), Band 1: Sein Wirken für das Erzbistum Köln und für die Kirche in Deutschland, Paderborn [u. a.] 2003.

Feldgottesdienst im Zweiten Weltkrieg..

- 1: Bei diesem Text handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Vortrags, den die Verfasserin am 27.9.2011 im Rahmen der Herbsttagung des Instituts für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn, Abteilung für Rheinische Landeskunde, und des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte Bonn zum Thema „Oppositionelles Verhalten und Widerstand gegen das NS-Regime im Rheinland“ gehalten hat.

- 2: Die Kundgebung ist abgedruckt in: Stasiewski, Bernhard (Bearb.), Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933−1945, Band 1: 1933−1934, Mainz 1968, S. 814−818.

- 3: Monologe im Führerhauptquartier, 11./12.7.1941 beziehungsweise 20./21.2.1942, zitiert nach Jochmann, Werner (Hg.), Adolf Hitler. Monologe im Führerhauptquartier 1941−1944. Die Aufzeichnungen Heinrich Heims, Hamburg 1980, S. 41, 285.

- 4: Schreiben an Oberregierungsrat Alois Becker, Dezember 1942, zitiert nach Mertens, Annette, Himmlers Klostersturm. Der Angriff auf katholische Einrichtungen im Zweiten Weltkrieg und die Wiedergutmachung nach 1945, Paderborn [u. a.] 2006, S. 95.

- 5: Zitiert nach Papen, Franz von, Der Wahrheit eine Gasse, München 1952, S. 546.

- 6: Himmler, Heinrich, Geheimreden 1933−1945 und andere Ansprachen, hg. von Bradley F. Smith und Agnes F. Petterson, Frankfurt am Main [u. a.] 1974, S. 159 (Rede vom 9.6.1942).

- 7: Die Rede ist abgedruckt in: Gruber, Hubert, Katholische Kirche und Nationalsozialismus 1930−1945, Paderborn [u. a.] 2006, S. 34-35.

- 8: Die Erklärung ist abgedruckt in: Gruber, Hubert, Katholische Kirche und Nationalsozialismus 1930−1945, Paderborn [u. a.] 2006, S. 39-40.

- 9: Zahlen nach dem Bericht für das Erzbistum Köln von Ulrich Helbach in dem Sammelband: Hummel, Karl-Joseph/Kösters, Christoph (Hg.), Zwangsarbeit und katholische Kirche 1939−1945. Eine Dokumentation, Paderborn [u. a.] 2008, S. 321. Etwas niedrigere Zahlen nennt Anne Ostermann, Zwangsarbeit im Erzbistum Köln. Kirchliche Einrichtungen und ausländische Zivilarbeiter während des Zweiten Weltkriegs, Siegburg 2011, S. 125: 612 Zwangsarbeiter in 96 Einrichtungen.

- 10: Kösters, Christoph, Zwangsarbeit und katholische Kirche 1939−1945. Eine historische Einführung, in: Hummel, Karl-Joseph/Kösters, Christoph (Hg.), Zwangsarbeit und katholische Kirche 1939−1945, Paderborn [u. a.] 2008, S. 126.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Mertens, Annette, Widerstand gegen das NS-Regime? Katholische Kirche und Katholiken im Rheinland 1933−1945, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/widerstand-gegen-das-ns-regime-katholische-kirche-und-katholiken-im-rheinland-1933%25E2%2588%25921945/DE-2086/lido/57d13613522708.12312072 (abgerufen am 08.05.2024)