Zu den Kapiteln

Schlagworte

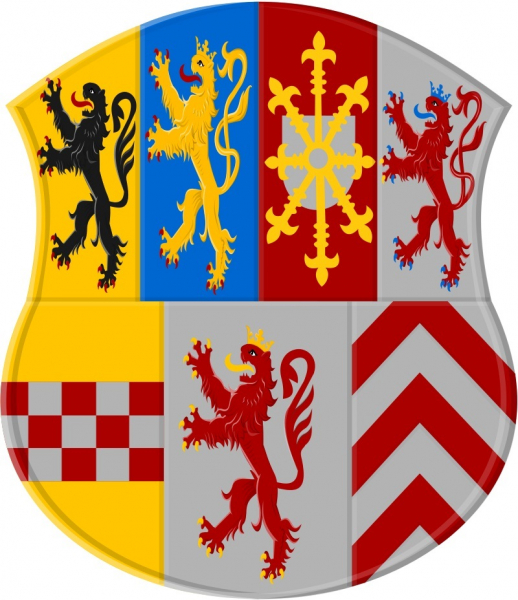

Die Grafschaft Berg (ab 1380 Herzogtum) zählte im Hoch- und Spätmittelalter zu den bedeutendsten rheinischen Territorien. Sie gehörte zum Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis und erstreckte sich rechts des Rheins. 1789 wurde sie im Norden vom Herzogtum Kleve, dem Reichsstift Essen und der Reichsabtei Werden begrenzt. Im Osten lagen die Grafschaft Mark, die Reichsherrschaft Gimborn-Neustadt, die Herrschaft Homburg und das Herzogtum Westfalen, das zum Kurfürstentum Köln gehörte. Im Süden grenzte Berg an die Sayner Grafschaften und im Westen an den Rhein beziehungsweise das weitgehend linksrheinisch liegende Kurfürstentum Köln und die Stadt Köln. Die Lage zwischen Kurköln und dessen westfälischen Besitzungen hatte erheblichen Einfluss auf die politischen Beziehungen zwischen den Territorien Berg und Kurköln, da alle strategisch wichtigen Verbindungswege nach Westfalen durch bergisches Herrschaftsgebiet führten.

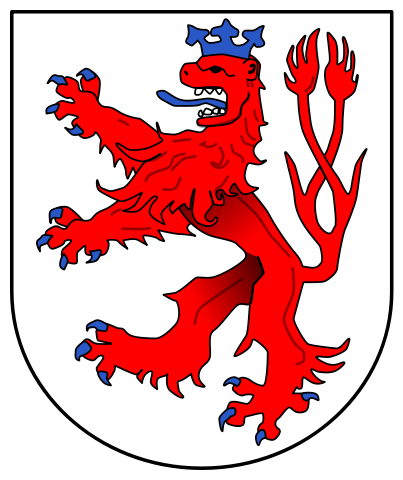

Bergischer Löwe, seit 1225 Wappen der Grafen, ab 1380 Herzöge von Berg (zurückgehend auf den Löwen der Herzöge von Limburg).

Der Name des Territoriums geht auf die am Flüsschen Dhünn gelegene Burg Berge zurück, nach der sich das dort ansässige Adelsgeschlecht nannte. Die Herren von Berg sind seit dem letzten Viertel des 11. Jahrhunderts nachweisbar. Seit 1101 treten sie in Urkunden mit dem Grafentitel auf. Ausgehend von ihrem ältesten Besitz in der Umgebung der Burg Berge gelang es ihnen innerhalb weniger Jahre, mittels verschiedener Rechte und Erwerbungen sowie einer geschickten Heiratspolitik einen Herrschaftskomplex aufzubauen, der bis nach Westfalen reichte. Durch den großen Gebietszuwachs verschob sich der Schwerpunkt ihrer Herrschaft für einige Jahrzehnte so weit nach Nordosten, dass der Stammsitz an den Rand des Herrschaftsbereichs rückte und seine ursprüngliche Bedeutung verlor. Er wurde deshalb 1133 den Zisterziensern überlassen, die im Tal unterhalb der Burg ein Kloster errichteten. Dieses wurde später „Altenberg" genannt. Ab 1259 entstand dort die größte Kirche des bergischen Landes, der Altenberger Dom. Dort fanden die Angehörigen des Hauses Berg mehrere Jahrhunderte lang ihre Grablege.

Herzogtum Berg (hellblaue Umrandung), Ausschnitt aus der Karte 'Territorien im Rheinland 1789', Bonn 2010. (LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte)

Um 1160 wurde der bergische Herrschaftsbereich zwischen den Brüdern Eberhard und Engelbert aufgeteilt. Eberhard erhielt die westfälischen Gebiete um die Burgen Altena und Hövel sowie die Vogteien über die Abtei Werden und das Stift Cappenberg und begründete damit die westfälische Seitenlinie der bergischen Dynastie. Nach der 1198 erworbenen Burg Mark bei Hamm nannte sich dieses Geschlecht später Grafen von der Mark. Engelbert I. erbte als Graf von Berg die Ländereien, Rechte und Vogteien zwischen Rhein, Ruhr und Sieg. In den folgenden Jahrzehnten gelang ihm die Ausdehnung seines Territoriums. Als Stammsitz diente ihm die vor 1160 errichtete Burg an der Wupper, die innerhalb der neu gesteckten Grenzen der bergischen Grafschaft zentral gelegen war.

1174 ermöglichte die dauerhafte Belehnung mit der hessischen Burg Windeck Engelbert I. an der mittleren Sieg Fuß zu fassen. Die Burg bot ihm einen wichtigen Stützpunkt gegen die Grafen von Sayn, die an der Sieg und im Oberbergischen seine größten Konkurrenten waren. 1189 erhielt Engelbert I. ferner großflächige Besitzungen um Düsseldorf, Monheim und Himmelgeist. Im Raum südlich der Ruhr gelang es ihm und seinem Nachfolger bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts, eine führende Rolle einzunehmen, die durch die dauerhafte Belehnung mit der Burg Angermund vor 1247 weiter gefestigt wurde.

Odenthal, Altenberger Dom von Westen, Aquarell von Georg Osterwald um 1855, Original im Kölnischen Stadtmuseum.

1225 starb das altbergische Grafenhaus in der männlichen Linie aus. Im Erbgang folgten die Grafen von Berg aus dem Hause Limburg. Bis zu diesem Zeitpunkt war es den Herren von Berg durch den Erwerb der genannten und einiger anderer Besitztümer und Rechtstitel gelungen, ein Territorium zu bilden, das sich im Vergleich zu anderen weltlichen Herrschaften dieser Zeit durch eine außergewöhnlich geschlossene Form auszeichnete. Es war jedoch noch von Gebieten mit fremder Herrschaft durchsetzt, die ihrerseits Ansprüche auf die Bewohner und Güter des Landes stellten. Deshalb strebten die Grafen von Berg in den nachfolgenden Jahrhunderten danach, diese Konkurrenten zu verdrängen, Grenzen festzusetzen und die bestehenden Rechte zu einem Flächenstaat zu verdichten. So gelang es ihnen unter anderem, 1245 den Ort Barmen (heute Wuppertal), 1248 die Königshöfe Mettmann und Rath, 1257 den Reichshof Eckenhagen und 1260 die Grafschaft Hückeswagen in ihren Besitz zu bringen.Als 1348 die limburgisch-bergische Linie ausstarb, fiel die Grafschaft Berg an die Nichte des letzten Grafen, Margaretha, Gräfin von Ravensberg, wodurch die im nordöstlichen Westfalen gelegene Grafschaft Ravensberg an Berg kam. Wenngleich Ravensberg mit seinem Hauptort Bielefeld stets nur ein Nebenland blieb, verschaffte es den Herren von Berg doch zusätzliches Ansehen und Einfluss auf die politischen Geschehnisse im Westfälischen. In der Folgejahren wurde die Grafschaft Berg durch den Kauf der Herrschaften Hardenberg (1355) und Blankenberg (1363) erheblich in Richtung Nordosten beziehungsweise Süden ausgeweitet. Mit der stetigen Ausdehnung und Verdichtung des Herrschaftsbereiches im 13. und 14. Jahrhundert ging die Ausbildung einer Gerichts- und Ämterverfassung einher. Bis etwa 1360 war die Einteilung des bergischen Kernraumes in Ämter abgeschlossen. Sie ermöglichte die verwaltungsmäßige Durchdringung des Territoriums.

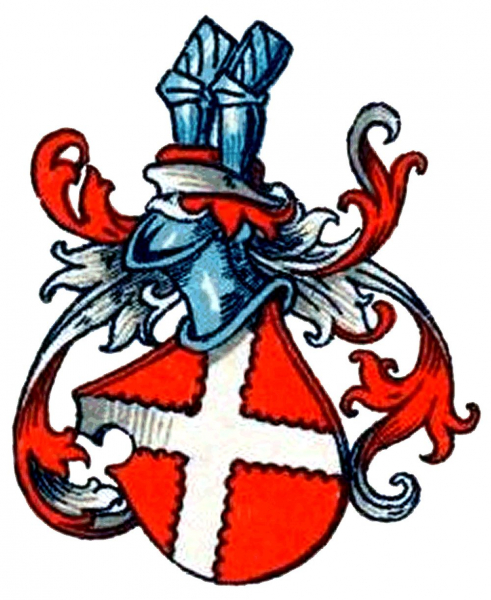

1380 wurde Berg zum Herzogtum und Reichslehen erhoben und damit dauerhaft in seinem Bestand gesichert. 1423 vereinigte sich das Herzogtum in Erbfolge mit dem Herzogtum Jülich. In den folgenden Jahren gelang es den Herzögen von Berg, auch die letzten Enklaven in ihrem Land einzunehmen. Mitte des 15. Jahrhunderts war der Ausbau des Territoriums zu einem Flächenstaat weitgehend abgeschlossen. Allein die im äußersten Norden des Herzogtums gelegene Herrschaft Styrum konnte bis zum Ende des Alten Reiches nicht integriert werden.

Bergischer Löwe, seit 1225 Wappen der Grafen, ab 1380 Herzöge von Berg (zurückgehend auf den Löwen der Herzöge von Limburg).

Als das Haus Jülich-Berg 1511 ausstarb, traten die Grafen von der Mark - die westfälische Linie der alten Berger - das Erbe an. Diese hatten bereits seit 1368 auch die Herrschaft über das Herzogtum Kleve inne gehabt. 1521 erfolgte unter Johann III. von Kleve (Regierungszeit 1490-1521) die Vereinigung der Länder Kleve-Mark und Jülich-Berg-Ravensberg. Sein Sohn Wilhelm V. („der Reiche") regierte die „Vereinigten Herzogtümer" von 1539 bis zu seinem Tod 1592. Unter ihm wurde Düsseldorf Hauptresidenz und Regierungssitz.

1609 starb mit Johann Wilhelm I. der letzte Herzog von Jülich, Kleve und Berg ohne Nachkommen. Schon vor seinem Tod, der sich wegen langer Krankheit früh abgezeichnet hatte, waren Erbfolgestreitigkeiten ausgebrochen, in denen sich einige der Konfliktlinien abzeichneten, die auch den Dreißigjährigen Krieg charakterisieren sollten. Als stärkste Anwärter auf das Erbe erwiesen sich Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg (Regierungszeit 1609-1619) und Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg aus einer wittelsbachischen Nebenlinie. Sie wurden als die „possidierenden" Fürsten bezeichnet, weil sie sich rasch in den Besitz ihrer Herrschaften gebracht hatten, ohne dafür einen reichsrechtlichen Titel zu besitzen. Da sie über ihre wechselseitigen Ansprüche insbesondere in konfessionspolitischer Hinsicht auch untereinander uneins waren, herrschten sie über das Gesamterbe theoretisch gemeinschaftlich. Die Aufteilung des jülich-klevischen Erbes war jedoch langjährige Realität, als im Hauptvergleich von Kleve im Jahre 1666 die endgültige Zuweisung der Territorien erfolgte: Berg gelangte zusammen mit Jülich an Pfalz-Neuburg, Kleve und Mark mit Ravensberg an Brandenburg-Preußen. Den Kurfürsten von Pfalz-Neuburg folgte 1742 in Erbfolge die Linie Pfalz-Sulzbach, 1799 die Linie Pfalz-Zweibrücken und 1804 das Haus Pfalz-Bayern. Aus der Sicht der Region war Kurfürst Johann Wilhelm („Jan Wellem") die bedeutendste Herrschergestalt im Herzogtum.

Die Abwesenheit der Fürsten vom Herzogtum hatte unterschiedliche Folgen. Als die Herzöge von Berg, die gleichzeitig Kurfürsten von der Pfalz waren, ihre Residenzen zunächst in Heidelberg, dann in der neuen Residenzstadt Mannheim einrichteten, verschloss sich für Berg mit der Hauptstadt Düsseldorf die Perspektive, in den Kreis der bedeutenden Residenzen aufzusteigen. Fortgesetzte fürstliche Bautätigkeiten, vor allem unter Kurfürst Karl Theodor, auf dessen Veranlassung unter anderem der 1755 begonnene Neubau des Benrather Schlosses zurückging, änderten daran nichts. Auch konnte in einem Territorium, das Nebenland einer auswärtigen Dynastie war und dem die Besitzer nach „Jan Wellem" eine entsprechend nachgeordnete Rolle zumaßen, von einer planvollen administrativen und wirtschaftlichen Strukturpolitik seitens der Fürsten keine Rede sein.

Allerdings eröffneten sich den Einwohnern des Territoriums unter den Bedingungen einer gewissen Regentenferne verschiedene Möglichkeiten. So setzten die Regenten Bergs keine religiöse Uniformität durch. Das Herzogtum galt seit dem 17. Jahrhundert als Inbegriff konfessioneller Vielfalt. Auch die herausragende Gewerbeentwicklung in der Metall- und Textilverarbeitung war eine indirekte Folge der nicht-interventionistischen herzoglichen Regierungsführung. Hinzukam ein dritter Vorzug: Wie in der Kurpfalz kam im Herzogtum der fürstliche Absolutismus, der das 17. und 18. Jahrhundert weitgehend prägte, nicht zum Tragen.

Nach der Besetzung des linksrheinischen Raums im Oktober 1794 rückte die französische Armee 1795 auch ins rechtsrheinische Rheinland ein. Ab 1806 wurden die rechtsrheinischen Gebiete zum Großherzogtum Berg zusammengefasst, das bis 1808 vom Schwager Napoleons I., Joachim Murat (1787-1815), und dann persönlich von Napoleon I. (1769-1821) beziehungsweise dessen Statthalter verwaltet wurde. Nach der Vertreibung der Franzosen 1813 wurde das Großherzogtum Berg aufgelöst und als Generalgouvernement Berg durch Preußen in Besitz genommen. Mit dem Wiener Kongress von 1815 gelangte das Territorium endgültig an Preußen und wurde 1822 in die spätere (1830) Rheinprovinz eingegliedert.

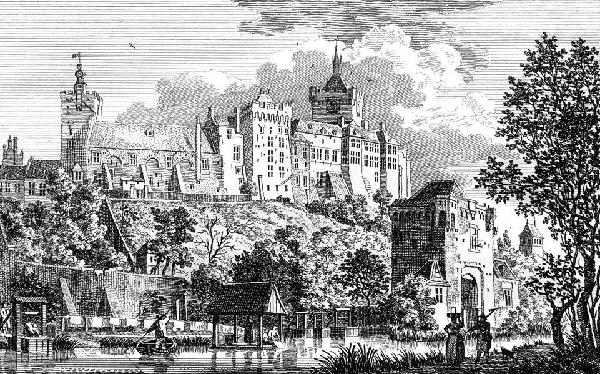

Noch heute lassen sich im Bergischen Land deutliche Spuren der Grafen und Herzöge von Berg finden. Neben der Benennung dieser Region sind es vor allem großartige Bauwerke wie der Altenberger Dom oder Schloss Burg, die in direktem Zusammenhang mit dem Herrschergeschlecht stehen. Weniger offensichtlich, aber doch nicht zu unterschätzen, ist der Einfluss der Berger auf die heutige Städtelandschaft zwischen Ruhr und Sieg. So ist die Entstehung der Stadt Düsseldorf (1288) und einiger weiterer Städte auf die Gründung und Förderung der Grafen von Berg zurückzuführen. Das Wappentier der Grafen und Herzöge von Berg, der im heraldischen (wappenkundlichen) Sinne nach rechts blickende rote Löwe, findet sich noch heute in den meisten Wappen der bergischen Städte und Kreise.

Quellen (Auswahl)

Ploennies, Erich P., Topographia Ducatus Montani, hg. und bearb. von Burkhardt Dietz, 2 Teile, Neustadt an der Aisch 1988.

Literatur (Auswahl)

Andernach, Norbert, Entwicklung der Grafschaft Berg, in: Land im Mittelpunkt der Mächte. Die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg, Kleve 1984, S. 63-73.

Engelbrecht, Jörg, Das Herzogtum Berg im Zeitalter der Französischen Revolution. Modernisierungsprozesse zwischen bayerischem und französischem Modell, Paderborn 1996.

Fabricius, Wilhelm, Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, Band 2: Die Karte von 1789, Bonn 1898, Nachdruck 1965, S. 305-333.

Holdt, Ulrike, Die Entwicklung des Territoriums Berg (Karte und Beiheft V/16 = Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Lieferung 11), Bonn 2008.

Kolodziej, Axel, Herzog Wilhelm I. von Berg 1380-1408, Neustadt an der Aisch 2005.

Kraus, Thomas R., Die Entstehung der Landesherrschaft der Grafen von Berg bis zum Jahre 1225, Neustadt an der Aisch 1981.

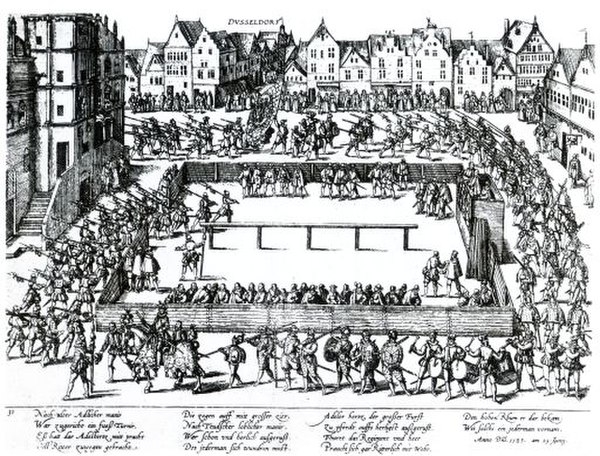

Fußturnier auf dem Marktplatz Düsseldorf anlässlich der Hochzeit Johann Wilhelms von Jülich-Kleve-Berg mit Markgräfin Jakobe von Baden. (Stadtarchiv Düsseldorf)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Holdt, Ulrike, Herzogtum Berg, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Orte-und-Raeume/herzogtum-berg-/DE-2086/lido/57ab2a537ac502.67355296 (abgerufen am 27.04.2024)